Pascal Koeberlé

Maître de conférences en sciences de gestion et du management

IUT GEA Amiens | CRIISEA (UR UPJV 3908)

Diffusion de la recherche

Partenariats PME artisanat/industrie/commerce

Recherche-intervention en gestion et management

Diagnostic, pilotage, développement d'entreprise

PME picardes : diagnostic d'entreprise gratuit

Porteur de projet

En recherche active

Actualité

Prochaines communications scientifiques.

Communications scientifiques récentes.

-

19 mai 2026. Épistémologie en question(s). CRIISEA, Ateliers d'appui scientifique et méthodologique.

Communications scientifiques récentes.

-

10 février 2026. Contribution à la connaissance des conséquences non intentionnelles et socialement indésirables de l'apprentissage scolarisé. CRIISEA, Atelier "Normes, institutions et discours en mutation".

L'apprentissage scolarisé est-il une pratique socialement responsable ? Il s'est développé à grande vitesse, sous l'impulsion de réformes et surtout d'une aide exceptionnelle de l'Etat. A quel prix ?

Poser cette question semble presque moralement suspect. Pourtant, "déranger les certitudes" est précisément l'un des rôles fondamentaux de la recherche quand il s'agit de s'intéresser aux pratiques sociales et organisationnelles. Le temps long de la shkolè universitaire permet justement d'envisager les effets qui peuvent passer inaperçus à l'échelle du temps de l'entreprise. Malgré leurs compétences, les praticiens ne peuvent pas anticiper toutes les conséquences de leurs actions d'intention rationnelle.

Je présentais hier une première approche de ce questionnement, qui s'inscrit dans un projet de recherche de longue haleine, que je me suis donné parce qu'il interroge la pérennité de notre système éducatif et du modèle éducatif dans une société de la connaissance... ou d'une société d'autre chose.

Merci aux collègues pour leurs retours précieux sur ces premiers éléments, largement exploratoires.

Poser cette question semble presque moralement suspect. Pourtant, "déranger les certitudes" est précisément l'un des rôles fondamentaux de la recherche quand il s'agit de s'intéresser aux pratiques sociales et organisationnelles. Le temps long de la shkolè universitaire permet justement d'envisager les effets qui peuvent passer inaperçus à l'échelle du temps de l'entreprise. Malgré leurs compétences, les praticiens ne peuvent pas anticiper toutes les conséquences de leurs actions d'intention rationnelle.

Je présentais hier une première approche de ce questionnement, qui s'inscrit dans un projet de recherche de longue haleine, que je me suis donné parce qu'il interroge la pérennité de notre système éducatif et du modèle éducatif dans une société de la connaissance... ou d'une société d'autre chose.

Merci aux collègues pour leurs retours précieux sur ces premiers éléments, largement exploratoires.

Date de création

10 févr. 2026

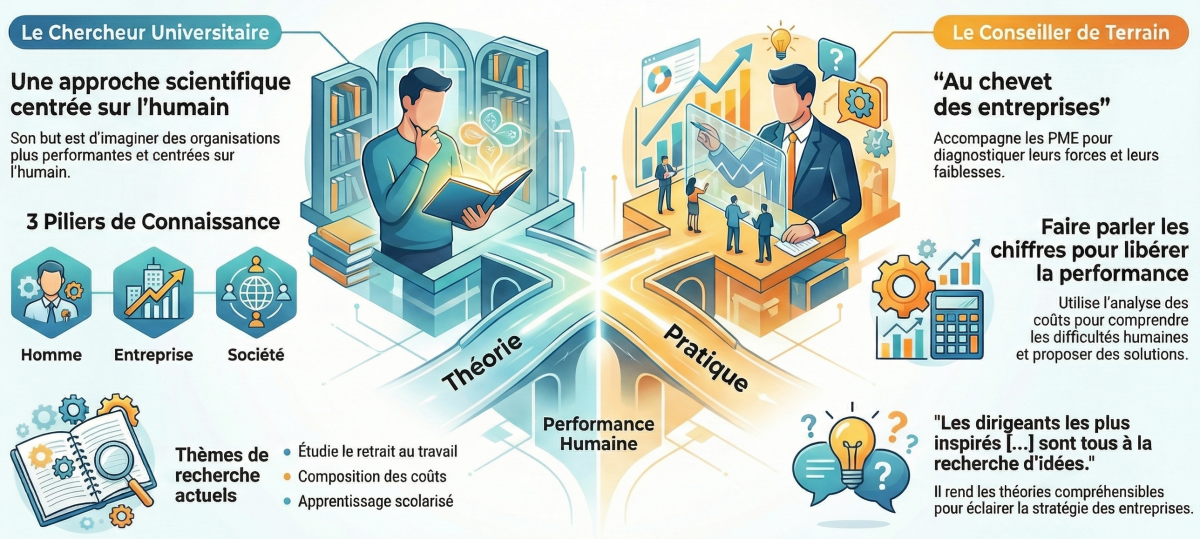

Un regard externe sur ma philosophie de chercheur clinique.

Dans le cadre d'un projet qui consistait à faire découvrir des métiers méconnus du grand public, je me suis risqué à parler du contrôleur de gestion comme d'un "médecin de l'entreprise."

Avant tout, je pars de l'observation que les individus au travail sont très peu engagés - voire "activement désengagés" pour certains -, et cela de façon très générale. A mon sens, c'est un symptôme : les organisations sont malades. Dans ce contexte, le contrôleur de gestion doit se donner pour mission d'améliorer la santé de l'entreprise, dans l'esprit de ce qu'on appelle parfois le "développement organisationnel" (DO). Il s'agit d'intervenir pour augmenter l'efficacité de l'organisation, et cela commence par un effort pour comprendre les attitudes et comportements, dans le but de les changer durablement. C'est aussi en les changeant que le contrôleur apprend à comprendre ces comportements et à ne pas les juger trop vite ou trop sévèrement.

En fait, le contrôleur de gestion est même inévitablement un acteur du développement organisationnel, parce qu'il joue trois rôles essentiels dans la fabrique de la stratégie de l'entreprise et, donc, dans sa structuration à long terme.

D'abord, son rôle le conduit à collecter des données. Souvent, les entreprises manquent des données nécessaires pour bien évaluer leur situation, ou les données existantes posent problème. Le contrôleur de gestion participe donc à créer et valider la matière première de toute stratégie : la donnée. Dans ce premier volet du rôle, il fait le lien entre le terrain et le sommet stratégique, via les données dont il organise la collecte pour produire de l'information.

Ensuite, il s'agit d'analyser ces données et cette information, pour tenter de comprendre ce que les résultats de l'analyse signifient et ce qu'ils impliquent, notamment en termes de décisions et d'actions à mener. Dans ce deuxième volet du rôle, il exerce une influence sur le choix et l'orientation stratégique, parce qu'aucune analyse ne dit clairement ce qu'il faut faire. Il présente un éventail de possibles, et sa façon de présenter cet éventail de possibles n'est pas neutre sur les priorités que les décideurs mettent à l'agenda de l'entreprise.

Enfin, avec l'aval des décideurs, le contrôleur de gestion participe souvent au pilotage des changements décidés, en lien étroit avec les équipes opérationnelles, sur le terrain. Dans ce troisième volet du rôle, il est le lien entre l'intention stratégique et la stratégie qui se réalise effectivement, compte tenu des conduites individuelles au quotidien.

Derrière ce métier méconnu, se cache un professionnel de l'information, de l'influence et de l'accompagnement opérationnel. A partir de ces trois leviers, et s'il n'oublie pas son humanité, il peut traiter le désengagement comme un symptôme, comprendre la maladie sous-jacente, et chercher le traitement efficace.

Avant tout, je pars de l'observation que les individus au travail sont très peu engagés - voire "activement désengagés" pour certains -, et cela de façon très générale. A mon sens, c'est un symptôme : les organisations sont malades. Dans ce contexte, le contrôleur de gestion doit se donner pour mission d'améliorer la santé de l'entreprise, dans l'esprit de ce qu'on appelle parfois le "développement organisationnel" (DO). Il s'agit d'intervenir pour augmenter l'efficacité de l'organisation, et cela commence par un effort pour comprendre les attitudes et comportements, dans le but de les changer durablement. C'est aussi en les changeant que le contrôleur apprend à comprendre ces comportements et à ne pas les juger trop vite ou trop sévèrement.

En fait, le contrôleur de gestion est même inévitablement un acteur du développement organisationnel, parce qu'il joue trois rôles essentiels dans la fabrique de la stratégie de l'entreprise et, donc, dans sa structuration à long terme.

D'abord, son rôle le conduit à collecter des données. Souvent, les entreprises manquent des données nécessaires pour bien évaluer leur situation, ou les données existantes posent problème. Le contrôleur de gestion participe donc à créer et valider la matière première de toute stratégie : la donnée. Dans ce premier volet du rôle, il fait le lien entre le terrain et le sommet stratégique, via les données dont il organise la collecte pour produire de l'information.

Ensuite, il s'agit d'analyser ces données et cette information, pour tenter de comprendre ce que les résultats de l'analyse signifient et ce qu'ils impliquent, notamment en termes de décisions et d'actions à mener. Dans ce deuxième volet du rôle, il exerce une influence sur le choix et l'orientation stratégique, parce qu'aucune analyse ne dit clairement ce qu'il faut faire. Il présente un éventail de possibles, et sa façon de présenter cet éventail de possibles n'est pas neutre sur les priorités que les décideurs mettent à l'agenda de l'entreprise.

Enfin, avec l'aval des décideurs, le contrôleur de gestion participe souvent au pilotage des changements décidés, en lien étroit avec les équipes opérationnelles, sur le terrain. Dans ce troisième volet du rôle, il est le lien entre l'intention stratégique et la stratégie qui se réalise effectivement, compte tenu des conduites individuelles au quotidien.

Derrière ce métier méconnu, se cache un professionnel de l'information, de l'influence et de l'accompagnement opérationnel. A partir de ces trois leviers, et s'il n'oublie pas son humanité, il peut traiter le désengagement comme un symptôme, comprendre la maladie sous-jacente, et chercher le traitement efficace.

Pascal Koeberlé et François Geoffroy, « Les décisions publiques au carrefour des influences », Revue française des sciences de l’information et de la communication [En ligne], 16 | 2019

Quelles réactions face à un projet de changement ? Notre dernier article (avec François Geoffroy), paru dans la Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication, se concentre sur le cas d'une commune rurale visée pour l'implantation d'un village de vacances. Les comportements des individus et des groupes, que nous avons analysés, peuvent être d'autant mieux anticipés et gérés qu'ils sont compris et acceptés comme des réactions légitimes. Les managers, porteurs des projets, sont aussi chargés de la délicate mission de fédérer des attentes souvent contradictoires, et de canaliser les énergies en préservant les motivations individuelles. Avec leurs propres fragilités.

Cette thèse de doctorat examine les discours suscités par un projet de création d'un parc de loisirs dans une commune rurale française, qui ont finalement abouti à l'abandon du projet. Elle souligne que la stratégie d'une organisation (ici, celle de la commune) est conditionnée par des influences internes et externes qui s'avèrent extrêmement opaques. Si ces influences sont déjà difficiles à décrypter dans le contexte de cette organisation de très petite taille, qu'en est-il dans des structures plus conséquentes ?

Cette commune rurale fait alors office de cas "révélateur", justifiant de poser beaucoup plus largement des questions essentielles :

Qui dirige vraiment l'organisation ?

Qui "fait" réellement la stratégie ?

Quels intérêts les organisations servent-elles effectivement à travers leur stratégie ?

Cette thèse soulève des questionnements essentiels, qui sont au coeur d'évolutions sociétales et de préoccupations pour le devenir de notre planète et de nos modes de vie.

Cette commune rurale fait alors office de cas "révélateur", justifiant de poser beaucoup plus largement des questions essentielles :

Qui dirige vraiment l'organisation ?

Qui "fait" réellement la stratégie ?

Quels intérêts les organisations servent-elles effectivement à travers leur stratégie ?

Cette thèse soulève des questionnements essentiels, qui sont au coeur d'évolutions sociétales et de préoccupations pour le devenir de notre planète et de nos modes de vie.

Les projets d’implantation sont exposés à des risques de refus. La littérature identifie 10 principes de communication d’acceptabilité, mais leur ancrage théorique a été peu discuté, ce qui limite leur portée. Cet article montre que ces 10 principes sont bel et bien des implications pratiques de l’approche « constitutive » de la communication. Il contribue à la connaissance des ressources communicationnelles de légitimation des projets d’implantation.

Pour citer cet article :

Koeberlé P. & Geoffroy F. (2015), "Communiquer pour protéger les projets d’implantation des risques de refus", Management & Avenir, 7/2015 (N° 81), p. 185-207

Pour citer cet article :

Koeberlé P. & Geoffroy F. (2015), "Communiquer pour protéger les projets d’implantation des risques de refus", Management & Avenir, 7/2015 (N° 81), p. 185-207